①それだ!それだ!それが出れば

13章 さりげない会話に大切な事が書かれているので、丁寧に読みましょう。

画工は那美さんの家族と一緒に、川舟に乗って山を下りて、汽車の駅へ向かいます。駅に着くと同時に夢幻能の世界から現実世界に出ることになります。駅に向かう目的は、戦争に行く久一さんの見送りです。ところが那美さんは、生きて帰ることができないかもしれない従弟に、ちっとも同情の気持ちがありません。

「久一さん、軍さは好きか嫌いかい」と那美さんが聞く。

『草枕』13章

「出て見なければ分らんさ。苦しい事もあるだろうが、愉快な事も出て来るんだろう」と戦争を知らぬ久一さんが云う。

「いくら苦しくっても、国家のためだから」と老人が云う。

「短刀なんぞ貰うと、ちょっと戦争に出て見たくなりゃしないか」と女がまた妙な事を聞く。久一さんは、

「そうさね」

と軽く首肯う。老人は髯を掀げて笑う。兄さんは知らぬ顔をしている。

「そんな平気な事で、軍さが出来るかい」と女は、委細構わず、白い顔を久一さんの前へ突き出す。久一さんと、兄さんがちょっと眼を見合せた。

「那美さんが軍人になったらさぞ強かろう」兄さんが妹に話しかけた第一の言葉はこれである。語調から察すると、ただの冗談とも見えない。

「わたしが? わたしが軍人? わたしが軍人になれりゃとうになっています。今頃は死んでいます。久一さん。御前も死ぬがいい。生きて帰っちゃ外聞がわるい」

出征する久一さんに向かって「短刀なんぞ貰うと、ちょっと戦争に出て見たくなりゃしないか」なんてことを聞く那美さんです。兄さんは、妹の性格をよく理解していて、冗談抜きで「那美さんが軍人になったらさぞ強かろう」と言っています。もし彼女が戦争に行くならば、武勲を立てて死んでやる、という勢いで行くのでしょう。久一さんの様子には、そういう勇ましさが全然感じられない。「そんな平気なことで、軍さが出来るかい」と那美さんに言われてしまいます。

でも大人しい久一さんは、別に英雄になりたくて積極的に戦争に行くわけではないでしょう。どちらかと言えば、祖国への忠心を果たすため、仕方なく行くのです。己のために死ぬのではなく、他のために惜しい命を捨てるのです。その気持ちだって美しいでしょう。那美さんがつまらないと嫌った「長良の乙女」と同じです。「善の理想」に気付くならば、久一さんに「憐れ」を感じるはずですが、今の那美さんには、それが見えません。「生きて帰っちゃ外聞がわるい」と思ってしまうところに、彼女の心情が表れています。世間の不人情さが、身に染みているのです。画工が10章で述べるとおり、出戻りの自分に冷たい世間に「勝とう、勝とう」と焦る気持ちがあるせいで、自己を犠牲に他を思いやるような人の優しいところが、見えなくなっているのでしょうか。やはり、愛とか忠心という徳義的情操が働く「善の理想」に、那美さんが心動かされることはないようです。

もうすぐ駅に到着しようとする舟の上で、那美さんが唐突に「先生、わたくしの画をかいてくださいな」と注文します。これは暗に(私をモデルにした「風流な土座衛門」はどうなったのかしら?まだ描けないの?)と訊いている訳です。画工は、写生帖に「春風にそら解け繻子の銘は何」の句を書いて見せました。芝居合で色々な物語を出しても、少しも「憐れ」を見せない那美さんに、最後のダメ押しで自作の俳句をぶつけてみました。この句は、那美さんの粋な姿を詠んだ、画工お得意の「美の理想」です。しかし「こんな一筆がきでは、いけません。もっと私の気象のでるように、丁寧にかいてください」と言われてしまいます。つまり(私の性格をもっとよく見て、私の好みに合う物語を見せてください。でないと「憐れ」は出ませんよ。)ということです。

一行は舟を下りて、駅に到着しました。出発の時間まで茶店で蓬餅を食べながら、画工は汽車論を考えます。「汽車」を「スマートフォン」に言い換えると、21世紀の私たちにも、ぴったりです。

汽車ほど個性を軽蔑したものはない。文明はあらゆる限りの手段をつくして、個性を発達せしめたる後、あらゆる限りの方法によってこの個性を踏み付けようとする。

『草枕』13章

いよいよプラットフォームで久一さんと別れる瀬戸際になっても、那美さんは「死んでおいで」と言い放つばかりでした。出発の時間が来て、汽車の戸が閉められ、久一さんは車室の窓から首を出しました。

「あぶない。出ますよ」と云う声の下から、未練のない鉄車の音がごっとりごっとりと調子を取って動き出す。窓は一つ一つ、余等の前を通る。久一さんの顔が小さくなって、最後の三等列車が、余の前を通るとき、窓の中から、また一つ顔が出た。

『草枕』13章

茶色のはげた中折帽の下から、髯だらけな野武士が名残り惜気に首を出した。そのとき、那美さんと野武士は思わず顔を見合せた。鉄車はごとりごとりと運転する。野武士の顔はすぐ消えた。那美さんは茫然として、行く汽車を見送る。その茫然のうちには不思議にも今までかつて見た事のない「憐れ」が一面に浮いている。

「それだ! それだ! それが出れば画になりますよ」と余は那美さんの肩を叩きながら小声に云った。余が胸中の画面はこの咄嗟の際に成就したのである。

待ち望んでいた那美さんの「憐れ」は、不意に現れた野武士風の元夫の顔を見た時に、突然浮かびました。彼は一瞬顔を見せるだけで、なぜ彼女の「憐れ」を引き出すことが出来たのでしょうか?いよいよ最後の謎ときです。様々な視点から推理します。

まず、この元妻に金を出してもらってまで、わざわざ満州に行く元夫は、どういう人間を想定して描かれているのかを考えてみましょう。12章で那美さんと画工が、元夫について話をしていました。

「そうですかね。あなたは今の男をいったい何だと御思いです」

『草枕』12章

「そうさな。どうもあまり、金持ちじゃありませんね」

「ホホホ善くあたりました。あなたは占いの名人ですよ。あの男は、貧乏して、日本にいられないからって、私に御金を貰いに来たのです」

「へえ、どこから来たのです」

「城下から来ました」

「随分遠方から来たもんですね。それで、どこへ行くんですか」

「何でも満洲へ行くそうです」

「何しに行くんですか」

「何しに行くんですか。御金を拾いに行くんだか、死にに行くんだか、分りません」

この時余は眼をあげて、ちょと女の顔を見た。今結んだ口元には、微かなる笑の影が消えかかりつつある。意味は解せぬ。

この会話と時代背景からして、彼は当時「大陸浪人」と呼ばれた人たちの類であることが、推察されます。彼らの目的は個人的経済活動のため、政治的運動のため、色々です。那美さんも「あの男は貧乏して、日本に居られないからって」とか「御金を拾いに行くんだか、死にに行くんだか、分りません」と言っています。ただ「今結んだ口元には、微かなる笑の影が消えかかりつつある。意味は解せぬ。」との含みを持たせているので、本当は事情を知っているのかもしれません。

もし貧乏している夫が「金を拾いに」大陸に渡ろうとしているならば、彼女の「憐れ」は、落ちぶれた夫に対する同情の気持ちということになります。しかしそれでは、久一さんの出征に最後まで「死んでおいで」と言い放つ、意地っ張りな性格の那美さんが強調されている事と、どうも辻褄が合いません。離婚したとはいえ元夫との別れだから、さすがに彼女も感極まった、なんて安易な理由はありえません。草枕は、普通の小説ではありませんから。だとすると、元夫が大陸に行く理由は、金ではなく「死にに行く」。つまり命懸けの政治活動のためということであり、那美さんはその姿に心動かされて「憐れ」を浮かべた、ということになるのでしょうか。

現実世界が関係する『草枕』です。志保田那美のモデルとして有名な、前田卓さんにも触れておきましょう。彼女の父、前田案山子は熊本県小天村の豪族の生まれの自由民権運動家で、衆議院議員も務めました。維新後、農民と共に歩む決意で「案山子」と改名したそうです。次女卓は、文武に優れ自由で豪胆な性格に育ちました。案山子は、小天の山麓に温泉付きの旅館を持っていて卓が仕切り、夏目漱石も投宿しました。

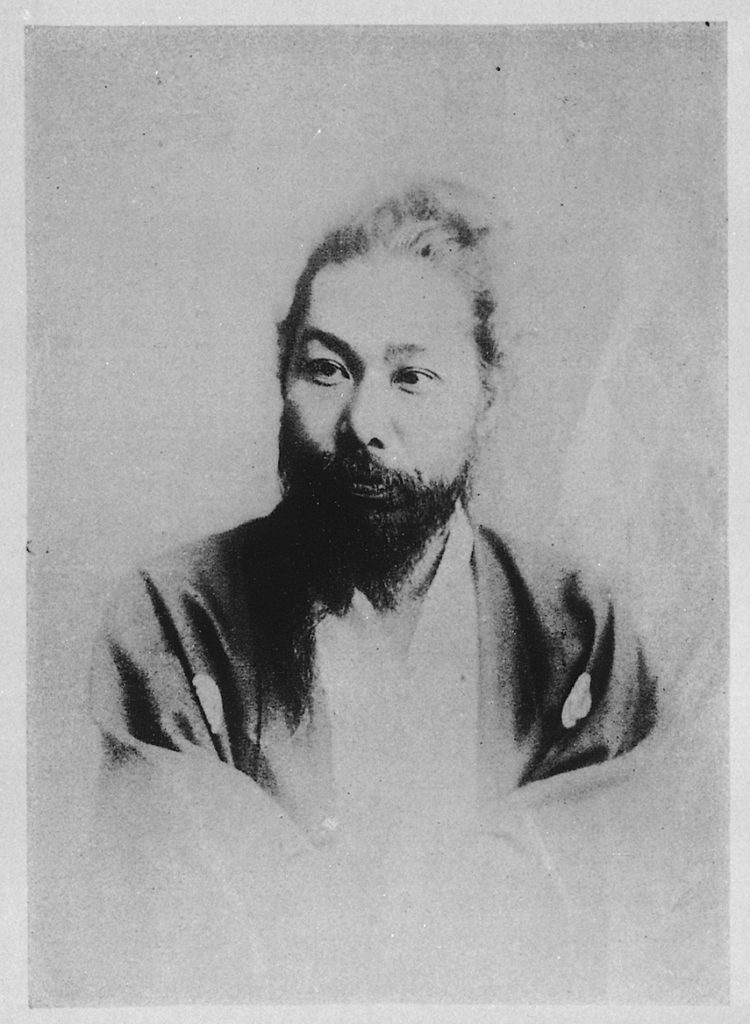

前田卓さんの義弟に、宮崎 滔天という人物がいます。彼はまさに大陸浪人であり、辛亥革命を起こした中国の革命家・孫文らを支援しました。下が彼の写真です。

「野生の髯だけで判断するとまさに野武士の価値はある」(12章)と描写されるにふさわしい風貌です。12章で急に現れる那美さんの元夫は、この宮崎滔天がモデルになっているのではないでしょうか。

父の死後明治38年、卓は上京し、妹の宮崎槌(滔天の妻)を手伝って、中国の革命家や留学生らを支援しました。前田卓さんは、義侠心あふれる人だったようです。

最後は、「三と四」に照らしあわせます。

那美さんの好きな「壮の理想」、そこに分類されるものに「ヒロイズム」がありました。ヒロイズムは「情」(徳義的理想)と「意」の合わせ技です。ということは「善の理想」と「壮の理想」とを合わせたもの。 これなら「壮の理想」が大好きで勇敢な那美さんも、気に入るに違いありません。漱石が「現代の世ほどヒロイズムに欠乏した世はなく」と指摘している、そのヒロイズムを文芸ではなく現実世界で、隣国の友と理念の為に命を懸ける元夫の内に発見した那美さんに、めでたく「憐れ」が浮かんだ、ということでしょう。

しかし明らかに、作者は結末をぼかして描いています。「城下の金持ち」だった夫が没落して大陸に渡る、という惨めさを描く、流行の自然主義文学風の結末とも読むことができます。

そうすることによって「真の理想」、久一さんが体現する「善の理想」、

那美さんが見い出したヒロイズム「壮の理想」が揃います。

「智・情・意」が関係する「真・善・壮」の理想が感じられる、ラストです。

「それだ!それだ!それが出れば画になりますよ」の三つの「それ」です。

冒頭で「智・情・意」から逃げたところで、詩と画ができると言っていた画工が、

思索の旅の終わりに、たどり着いた答えです。