④シテは誰?「雅俗混淆な夢」

夢幻能の世界に入った画工は、シテ役の死者に出会わなければなりません。

シテとは、誰のことか?

見立て①「夢幻能の仕組み」において、考えるべき問題です。夢幻能の形式に当てはめれば、ワキを演じる画工の夢に出てくるのが、シテだということになります。

3章 温泉宿にたどり着いた最初の夜、彼は不思議な夢を見ました。

すやすやと寝入る。夢に。 長良の乙女が振袖を着て、青馬に乗って、峠を越すと、いきなり、ささだ男と、ささべ男が飛び出して両方から引っ張る。女が急にオフェリヤになって、柳の枝へ上って、河の中を流れながら、うつくしい声で歌をうたう。救ってやろうと思って、長い竿を持って、向島を追懸けて行く。女は苦しい様子もなく、笑いながら、うたいながら、行末も知らず流れを下る。余は竿をかついで、おおいおおいと呼ぶ。

夏目漱石『草枕』3章

そこで眼が醒めた。腋の下から汗が出ている。妙に雅俗混淆な夢を見たものだと思った。

画工の夢に、一緒くたに混ざり合って出てきた三人の女

「長良の乙女」「志保田那美」「オフェリヤ」(通常はオフィーリアと表記)

この三人の女は2章で登場しました。温泉宿に向かって山道を歩く途中、土砂降りの雨に降られた画工は、雨宿りのために茶店で休憩しました。茶店にはお婆さんが居て、色々な話をしてくれました。お婆さんは昔、画工が泊る予定の温泉宿を営む、志保田家で働いていたのです。

一人目 志保田那美 那古井温泉、志保田家の娘。離婚して実家に戻り、旅館の女将をしています。5年前の彼女の花嫁姿がどれほど美しかったか、お婆さんは熱心に語ります。桜の木の下、高島田に結って、裾模様の振袖を着て、青馬に乗って・・・これは絵になる!と情景を心に描く画工ですが、花嫁の顔だけはどうしても思いつきません。すると不思議なことに、急に『ハムレット』のヒロイン、オフェリヤを描いたミレーの絵が、彼の頭に浮かびました。

二人目 画工の胸の底に残る「オフェリヤ」

しばらくあの顔か、この顔か、と思案しているうちに、ミレーのかいた、オフェリヤの面影が忽然と出て来て、高島田の下へすぽりとはまった。これは駄目だと、せっかくの図面を早速取り崩す。衣装も髪も馬も桜も一瞬間に心の道具立から奇麗に立ち退いたが、オフェリヤの合掌して水の上を流れて行く姿だけは、朦朧と胸の底に残って、棕梠箒で煙を払うように、さっぱりしなかった。空に尾を曳く彗星の何となく妙な気になる。

夏目漱石『草枕』2章

ほんの数行ですが重要なところですから、大変凝った印象的な表現が使われています。オフェリヤの姿が胸の底に残って「棕梠箒で煙を払うように、さっぱりしなかった。」煙を箒で払うのですから、なかなか払えなくて消えませんね。次に箒という言葉から、箒星、彗星を連想して「空に尾を曳く彗星の何となく妙な気になる。」と、今度は彗星の尾のように、オフェリヤの姿がいつまでもあとを引く、と表現しています。大地を掃く箒から、天空を翔ける彗星への連想がとても詩的です。

三人目「長良の乙女」 茶店の婆さんが、那美さんは「長良の乙女」と身の成り行きがよく似ていると言い出し、村の言い伝え「長良の乙女」の話を始めます。

《昔、この村に長良の乙女という、美しい長者の娘がおりました。この娘に二人の男が同時に恋をしてしまいます。娘は、選ぶことが出来ず悩んだ末に「あきづけば をばなが上に 置く露の けぬべくもわは おもほゆるかも」という和歌を残して、淵川へ身を投げて死んでしまいました。》

彼女達、どこが似ているのかと言えば、二人の男から一度に惚れられたということ。那美さんも結婚前、二人の男から同時に求婚されていました。違う点は「長良の乙女」は選択できずに自死、那美さんは、好きだった男を諦めて、親が決めた城下一の金持ちに嫁入りしました。

画工の夢に現れた、三人の女の情報をまとめておきます。

- 志保田那美 画工が宿泊する温泉宿の女将、出戻り娘。

- 5年前に二人の男、「京都で勉強中に出会った男」と「地元の城下で一番の金持ち」に結婚を望まれる。彼女は「京都の男」が好きだったが、親から無理に「城下の金持ち」と結婚させられた。

- 嫁入りの際、裾模様の振袖を着て、青馬に乗っていた。

- 器量を望まれ嫁いだ先で大事にされたが、夫の勤め先の銀行が倒産、離婚、実家に戻る

- 「もとはごくごく内気の優しいかた」だったが「この頃はだいぶ気が荒くなった」

- この村の伝説で、「長良の乙女」と呼ばれる、美しい長者の娘。

- 二人の男が一度に娘を好きになり、娘は思い煩った挙句、淵川へ身を投げて自死。

- 死に際に「あきづけば をばなが上に置く露の けぬべくもわは おもほゆるかも」という和歌を残した。

- シェイクスピア作『ハムレット』のヒロイン、ハムレットの恋人。

- 母と叔父の裏切りによって父王を殺されたハムレットは女性不信になり、オフィーリアに「尼寺へ行け」と言う。正気を失ったオフィーリアは、小川を流れて死ぬ。

- 画家ミレーによって、小川を流れるオフィーリアが美しく描かれた。

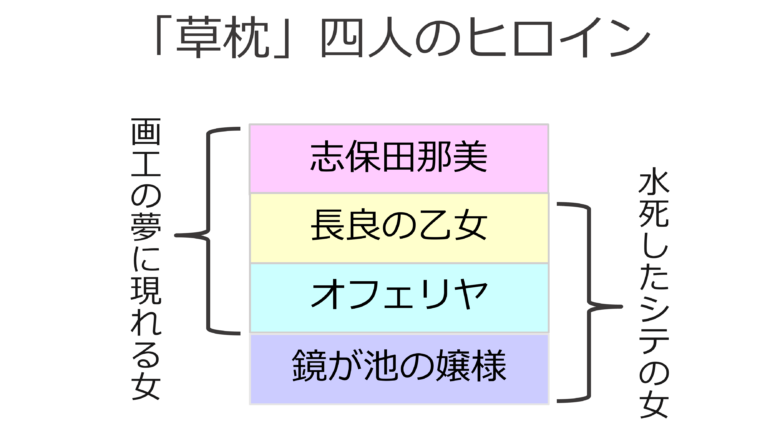

ワキの夢に現れるのがシテですから、この三人の女が「シテ」になるはずですが、

ひとつ不可解な点があります。それは、志保田那美はまだ生きていることです。夢幻能のシテは、死者であるべきです。オフィーリアと長良の乙女は死んでいますが、まだ生身の体を持つ志保田那美が、混ざってしまいました。ですから画工も、夢から覚めた後「妙に雅俗混淆な夢を見たものだ」と反省しています。シテであるはずがない志保田那美が、何故ワキの夢に現れたのでしょうか?

この疑問を頭の片隅にメモして、次に進みましょう。

⑤風流な土左衛門

シテに出会ったワキが、しなければいけない事は、シテの鎮魂です。画工が旅中、ずっと考えていたことが、有りました。

「一つ風流な土左衛門をかいてみたい」(7章)

美しい女が水死している絵を描きたい、と絵の構想を練っていました。「風流な土左衛門」ですが、土左衛門というのは、本来風流でも美しくもありません。だから土左衛門と呼ぶのです。ミレーの描いた美しい「オフィーリア」は、そういう意味で決して写実的な絵ではありません。けれど画工も、彼なりに土左衛門を、風流に描いてみたいのです。

風流な土左衛門を描く事こそ、夢幻能のワキとして、シテを鎮魂する行為でしょう。お坊さんならばお経をあげるのでしょうが、画家なんだから奇麗な絵に描いてあげるのです。逆からいうと、美しい土左衛門の絵が、シテの魂を慰めるのだから、「土左衛門になってしまった女」というのが、シテの特徴ということになります。「長良の乙女」「オフェリヤ」は、これに当てはまります。「志保田那美」は、当てはまりません。しかし、土左衛門になってしまった女は、登場人物の中にもう一人います。10章で登場する、四人目のヒロインです。

10章 画工は温泉宿から近所の池に出かけます。「鏡が池」と呼ばれる池です。池の傍に腰かけて、スケッチをしていました。するとそこへ温泉宿で働いている、馬子の源兵衛が通りかかりました。源兵衛は腰を降ろし、二人は煙草を喫みながら、池を眺めて会話します。画工が、この池は随分古くからあるようですね。と訊くと、源兵衛が池の由来を話し始めました。

画工が宿泊中の温泉宿を営んでいる、志保田家というのは、何代も何代も遡っての昔から、地元の有力者であり、庄屋でした。庄屋というのは、村長さんみたいなものです。その昔々、庄屋だった志保田家に、それはそれは美しい嬢さまがおりました。この美しい嬢さまが、熱烈な恋を致しました。ところがその相手というのは、庄屋にしばらく滞在していた、虚無僧だったのです。虚無僧というのは、尺八を吹きながら旅をしているお坊さんのことです。嬢さまは、このお坊さんを好きになってしまい、どうしても彼と結婚したい、と言って泣きます。しかし父親が、虚無僧は婿に出来ない、と許してくれません。お坊さんは村を追い出されました。ところが嬢さまは、一人で彼を追って飛び出します。そうしてこの池まで来たところで、池に身を投げてしまいました。その時嬢さまは、懐に一枚の鏡を持っていた、ということです。それでこの池は「鏡が池」と呼ばれることになったそうでございます。というお話でした。鏡が池に身を投げてしまった嬢さま、名前が分かりませんので「鏡が池の嬢様」と呼ぶことにします。

- 何代も遡った志保田家の嬢様(那美さんのご先祖様)。

庄屋であった志保田家の美しい嬢様が、家に逗留している僧侶を見染めて、一緒になりたいと言って泣くが、親が反対し、僧侶を追い出した。 - 彼女は僧侶を追いかけて池まで来たところで、池に身を投げて自死した。

- 嬢様は池に身投げする時、懐に一枚の鏡を持っていた。これが「鏡が池」の名前の由来になった。

- この嬢様の家(志保田家)には、代々気狂いができる。

彼女が三人目の水死した女、土左衛門になってしまった女です。「志保田那美」ではなく、那美さんのご先祖様「鏡が池の嬢様」こそ、鎮魂すべき三人目のシテなのです。そもそも夢幻能のシテというのは、旅先の謂れのある場所の死者です。その点から考えても「長良の乙女」と同様に「鏡が池の嬢様」は、シテとしてふさわしいでしょう。

「夢幻能の仕組」に見立てた旅で、シテに出会うために画工は夢を見た。

夢に見たのは「長良の乙女」「オフェリヤ」「志保田那美」であった。

しかし鎮魂の行為は「風流な土左衛門」の絵を描く事であるのだから

シテは、水死した女「長良の乙女」「オフェリヤ」「鏡が池の嬢様」である。

やはり疑問が残ってしまいます。

なぜ画工の夢に「鏡が池の嬢様」ではなく「志保田那美」が出てきたのか?

画工の側からすれば、夢を見た3章の時点で、まだ「鏡が池の嬢様」の物語を聞いていないのだから、当然夢に見ることもできない、という事になります。が、草枕において時間の後先は関係ないので、この理屈は通りません。

夢に出演した「志保田那美」の側に立てば、一応動機は有ります。

2章で茶店の婆さんが話していました。

5年前、城下の金持ちに嫁入りする前の事です。那美さんが京都でお勉強をしていた頃、お近づきになった男がいた。その京都で知り合った男が、那美さんとの結婚を望みました。那美さんも本当は、この京都で知り合った男と結婚したかったのです。けれど那美さんの親は、どうしても地元一番のお金持ちに嫁がせたかった。彼女は仕方なく諦めて、親が決めた金持ちと結婚した。という彼女の過去の事情です。好きな男との結婚を親に反対された「鏡が池の嬢様」と同じ経験をした那美さんは、ご先祖様の悲しい気持ちがよく理解できるでしょう。それで、ご先祖様に代わって画工の夢に代理出演したのだ。という理屈をつけることもできます。

それにしても、どうして作者は、こういうややこしい展開にしたのでしょうか?

「夢幻能の仕組み」に見立てておきながら、なぜ

「ワキの夢に出てくる3人の女」=「水死した3人のシテ」

という分かりやすい展開にしなかったのか?

この疑問を頭の片隅にメモして、次に進みましょう。

10章 で、画工が鏡が池にやって来たのは、「風流な土左衛門」の図案を練るためでした。池の周りの椿が水面に散っているのを見て、沢山の椿と一緒にきれいな女が浮かんでいる、という図を計画しました。迷ったのは女の表情です。那美さんの顔をモデルにするとして、どういう表情がふさわしいのか考えた挙句、「憐れ」に決めました。

「憐れは神の知らぬ情で、しかも神にもっとも近き人間の情である。」(10章)

ところが困ったことにモデルの那美さんの顔には、「憐れ」が、これっぽっちもありません。ツンと人を馬鹿にした感じ、負けず嫌いな感じがありありと見て取れて、少しも「憐れ」の情が感じられないのです。彼女は、お嫁に行く前は大人しくて優しい人だったらしいのですが、離婚して実家に戻ってから、随分変わってしまったと、昔、志保田家で働いていた茶店のお婆さんが証言しています。彼女の変化の背景に何が有ったのかと言えば、好きな男との結婚を諦め、親の決めた金持ちに嫁いだけれど、夫の勤め先の銀行が破綻、離婚、実家に戻ることになった。すると村中が、金を失くした夫を捨てた不人情な女だと、白い目で見ています。

そんな不運な境遇と厳しい世間に負けたくない!という気持ちのせいか、強気ばかり感じられる表情になっているのだ。と、画工は観察しています。彼は、鎮魂の絵にふさわしい「憐れ」が那美さんの顔に浮かぶ瞬間を待っているのです。