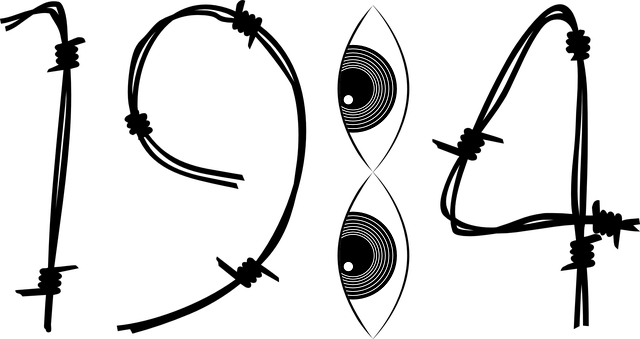

それは過去がすべて掻き消され、歴史が塗り替えられてしまった世界。新たな語彙と文法のニュースピークによるイデオロギーが実践され、人々は意識することなく新秩序を生きる。人類の近未来を描いたディストピア小説、いやこの全体主義の監視社会は現実かも知れない。

★動画もあります!こちらからどうぞ↓

登場人物

ウィンストン・スミス

三十九歳の男性。<党外郭>に所属する党員。識別は六〇七九号、スミス・W。真理省記録局に勤務し文書の改竄を職務とする。キャサリンという妻がいるが離婚は許されず別居中。オセアニア国の全体主義体制に疑問を抱きながらも粛清に怯え従順にふるまうが、発起して現状の矛盾を未来に届かせようと日記を書き始める。真実を文字に綴ることで正気を保ち、人類の遺産は継承されると信じ、最下層のプロールたちこそが国家を変えると信じる。幼少の家族の記憶からネズミを怖れている。党中枢のオブライアンも同じ考えで反地下組織<ブラザー同盟>と関係しているのではと好意を感じている。

ジュリア

二十六歳の女性。虚構局に勤務。小説執筆機の操作と修理を担当している。三十人の娘たちと寄宿舎で暮らす。眼鼻がくっきりし豊かな黒髪、顔にそばかすがあり、運動選手のような身のこなし。<青年団>の支部幹部を経て<反セックス青年同盟>に加わる。シンボルの深紅の飾り帯を作業着の上に巻く。何事にも潔癖という雰囲気を醸し出し熱狂的な党員を装うが、内実は党の方針に疑問を持つ。ウィンストンに好意を抱き手紙で告白し、<思想警察>の監視をかいくぐり逢瀬を重ねる。六十年代初期より前の記憶はない。

オブライエン

真理省の党中枢に所属する高級官僚。大柄の逞しい身体で首は太く、頑強な肉体で顔は残忍な表情を浮かばせる反面、優雅な物腰で仕草が魅力的で知性を感じさせる。党中枢の一員であり<ビッグ・ブラザー>に近い上位階級ながら、スミスの考え方に理解を示し、エマニュエル・ゴールドスタインが書いたとされる本を渡すなど、二重性を持っている。

トム・パーソンズ

ウィンストンの住むヴィクトリア・アパートの隣人で、同じ真理省に勤める。知性を必要としない下級のポスト。三十五歳で<青年団>を出て<スポーツ委員会>では主導的立場にある。太り気味だが活動的な男で党に尽くすまじめな党員。愚鈍でおめでたい感激屋。九歳の男の子と二歳下の女の子がいる。二人の子供は完全に洗脳されている。

ミセス・パーソンズ

トムの妻。三十歳ぐらいだがずっと老けて見える。まだ幼い子供は二人とも<スパイ団>に所属し党に反駁する非正統派を監視。子供たちの密告は<小英雄>と称えられる。公園での絞首刑を見に行きたいとせがむほど党に従順。ミセス・パーソンズ自身も日々、自分の子供たちの監視にあい恐怖の日々を送っている。

サイム

ウィンストンの同志で友人。真理省調査局に勤務。歴史言語学者でニュースピークの研究者として権威がある。ニュースピーク辞典第十一版の編集専門スタッフの一人。小柄で長身、髪は黒く、目は悲しみと嘲りが同居している。饒舌で頭の回転も速い。「言語の破壊」は「二重思考」を不可能にすると考え、<イングソック>はニュースピークによって完成されると考えている。

チャリントン

六十三歳、ウィンストンが日記を購入したプロール地区の古道具屋の主人。店で三十年間暮らしている。身体つきは華奢で腰が曲がっている。長い鼻は善意にあふれた人物を感じさせ、眼鏡ごしに温和な目をして髪は白くなっている。知的な雰囲気を漂わせ文学通で下品さがない。妻を亡くし二階の部屋をスミスとジュリアの密会の場として提供する。

ビッグ・ブラザー

オセアニアの指導者。誰もあったことはない人物として描かれ、四十五歳くらいの豊かな黒い口髭をたくわえた男の姿が街のあちこちのポスターやテレスクリーンから見ている。顔はスターリン似である。ポスターには “ビッグ・ブラザーがあなたを見ている” というキャプションがついており、常に人々を睥睨している。

エマニュエル・ゴールドスタイン

かつて党の指導者の一人で<ビッグ・ブラザー>と並ぶ地位だったが、その後、反革命運動に加わり死刑を宣告されたが、脱出して姿をくらませている。オセアニアの<人民の敵>で変節者、脱落者である。国家転覆に身を捧げる地下組織の指揮官で、組織は<ブラザー同盟>と呼ばれた。顔はトロツキー似である。

あらすじ

全体主義の監視社会の疑問を、ウィルソンは日記に綴り始める。

物語は、主人公ウィンストン・スミスを通して展開される。全体主義の中、自由や愛を求める思考が管理される監視社会によって、人間の精神が粉々に破壊されるまでのディストピアを描く。

舞台は、1950年代の第3次世界大戦の核実験を経た1984年。世界は三つに分割されている。

党の組織である真理省に勤務するウィンストン・スミスは、この国オセアニアで三番目に人口の多い地域<第一エアストップ>の首都、ロンドンに住んでいる。

街頭では、至る処に黒い口髭をたくわえた男のポスターが掲げられ、

“ビッグ・ブラザーがあなたを見ている” (BIG BROTHER IS WATCHING YOU)

と人々を睥睨している。部屋の中は送受信可能な双方向のテレスクリーンが設置され、いかなる音も行動も捕捉され生活が監視されている。

屋上からは真理省、平和省、愛憎省、潤沢省の四つの大きな建物が見える。

真理省には、戦争は平和なり、自由は隷従なり、無知は力なりの三つのスローガンが掲げられる。

三十年前に建てられた崩壊寸前のヴィクトリー・マンションに暮らすウィンストンは、まずいヴィクトリー・ジンを飲み、葉の少ないヴィクトリー・シガレットを取り出す。

ウィンストンは党員の出入りが禁止されている貧民街区で白いページだけの本を買った。目的は日記を始めるためだ。その行為が発覚すれば、死刑か二十五年の強制労働送りだが、彼は覚悟して冒頭の運命の文字を書いた。

一九八四年 四月 四日

日記を書く動機は、彼の働く記録局での<二分間憎悪>の準備のときの出来事だった。そこにジュリアという女性とオブライアンという男が現れる。

女性は二十七歳くらいで、小説執筆機の運転操作に関わる仕事をしていた。ウィンストンは若くて美しい女性が嫌いだった。何事にも潔癖という雰囲気。頑迷に党を信奉しスローガンを鵜呑みにし、スパイのように非正統派を嗅ぎつけるのは、いつも若い女性だった。

もう一方のオブライアンは<党中枢>の一員で雲の上のポストだ。制服を着て大柄で逞しい体つきである。彼には知性を感じた。ウィンストンは、オブライアンは完全には党に服従してはいない、という確信にも希望にも似た思いを持った。

テレスクリーン無しで二人きりになれたら腹を割って話したい雰囲気だった。

次の瞬間、テレスクリーンから不快感な音とともに<二分間憎悪>が始まった。

<人民の敵>エマニュエル・ゴールドスタインの顔がスクリーンに現れる。席のあちらこちらからの非難の声が発せられる。変節者、脱落者、昔は党の指導者の一人で<ビッグ・ブラザー>と並ぶ地位にあったが、その後、反革命運動に加わり死刑を宣告されたが、脱出して姿をくらませている。

ゴールドスタインは<二分間憎悪>の主要人物であり第一級の叛逆者で党の純潔を汚した人物だった。

彼はまだ生き延びており陰謀を企んでいる。裏切り、破壊活動、異端活動、逸脱行為が行われている。痩せたユダヤ人のような顔、白髪、ヤギ髭、才気は感じさせるが卑しさがつきまとい、長くて細い鼻の先にめがねを乗せ羊に似た顔だった。

彼は<ビッグ・ブラザー>をこきおろす。党の独裁を糾弾し、ユーラシアとの講和即時締結を要求し、言論の自由、報道の自由、集会の自由、思想の自由を訴える。

<憎悪>が始まると怒号がホールに迸る。ゴールドスタインの顔の背後に映されるユーラシア軍の大勢の兵力に、恐怖と怒りを感じる。

一方で彼の影響力は強かった。彼の指示に従い活動しているスパイや工作員が<思考警察>に摘発されない日は無かった。彼は国家転覆に身を捧げる地下組織の指揮官なのだ。

組織は<ブラザー同盟>と名乗っていた。

二分経って<憎悪>は狂乱状態まで高まる。誰もが自分の席で飛んだり跳ねたり、声を限りに叫んだ。気がつけばウィンストンも皆と一緒に叫び声をあげ、靴の踵で椅子の横木を激しく叩いていた。

醜悪に高揚した恐怖と復讐心が、敵を殺し、拷問にかけ、大槌で顔を粉々にしたいという欲望が全員に駆け巡った。意思に反して、絶叫する狂人へと変える。

怒りは抽象的で感情が定まらず、ある瞬間の怒りはゴールドスタインにではなく<ビッグ・ブラザー>や党や警察に向けられる。そのときにはスクリーンに映る、虚偽の世界における真実と正気の唯一の守護者の方へと気持ちが傾く。

しかし次の瞬間は、ウィンストンがひそかに抱く<ビッグ・ブラザー>への嫌悪感は敬愛の念と化し、<ビッグ・ブラザー>こそが恐れを知らぬ無敵の擁護者として辺りを睥睨する存在となる。

<憎悪>は最高潮に達する。ゴールドスタインの声は、本物の羊の声に変わり、顔も羊の顔になり、そしてユーラシア兵士の像に溶け込み、短機関銃を乱射しながらスクリーンから飛び出すように迫る。その瞬間、黒い髪、黒い髭の<ビッグ・ブラザー>の顔に同化した。その顔は力と神秘的な落ち着きに満ち、スクリーン全面を覆う。

そして党のスローガンが映しだされる。

戦争は平和なり(WAR IS PEACE)

自由は隷従なり(FREEDAM IS SLAVERLY)

無知は力なり(IGNORANCE IS STRENGTH)

そして「B・B!」と繰り返し唱えられる。一瞬、ウィンストンはオブライアンと目が合い、ウィンストンはオブライアンが自分と同じことを考えていると分かった。

「君が今どう感じているかよく分かる。君の軽蔑、君の憎悪、君の嫌悪、すべてわかっている。でも心配はいらない。わたしは君の味方だ!」

ウィンストンは、大きな文字で日記に記す。

ビッグ・ブラザーをやっつけろ!

彼は<思考警察>に逮捕されるだろうと思う、既に本質的な罪である<思考犯罪>と呼ばれる罪を犯しているのだ。

逮捕劇は必ず夜に行われた。突然、眠りから引き剥がされ、目の眩む光を当てられる。思考犯罪は裁判もなく逮捕も公表されず、ただ消されるだけ。登録簿から名前が削除され記録が抹消される。

思考の範囲を狭め思考犯罪を失くし、革命を成功させる。

誰かがドアをノックする。「ああ、同志」。隣人の妻のミセス・パーソンズだと知り安堵した。

キッチンを直せないかとの相談だった。彼女の九歳の息子と二歳年下の娘は<スパイ団>の一員として大人たちを監視していた。子供たちは組織に入り、小さいころから党賛美の歌、行進、党の横断幕、ハイキング、模擬ライフル訓練、スローガンの連呼、<ビッグ・ブラザー>の崇拝をゲームで身につけさせられる。子供の残忍性は、国家の敵である外国人、反逆者、破壊工作者、思考犯に向かう。

彼らは“小英雄”と呼ばれ《タイムズ》が一週間とおかず<思考警察>に両親を告発する記事が載る。

ウィンストンはインクに浸し書いた。

未来へ、あるいは過去へ、思考が自由な時代、人が個人個人異なりながら孤独ではない時代へ。真実が存在し、なされたことがなされなかったことに改竄できない時代に向けて。画一の時代から、孤独の時代から、<ビッグ・ブラザー>の時代から、<二重思考の時代から>―ごきげんよう!

<思考犯罪>は即ち死だ。自分が死者であると認めると、長く生きることこそが大切に思えた。

自分が<二重思考>の迷宮のなかに彷徨いこんでいく。それは打ち消し合う二つの矛盾を知りながら、両方ともに正しいと信じること。

ウィンストンの仕事は記録の改竄。過去は現在の状況に合致するように変えられる。彼は《タイムズ》の過去の論説や記事を、改変し公式の言い方に修正する。軍事展開や経済報告、日常の事に至る全てである。

元のメッセージやメモは<記憶穴>へ落とし炎で消滅させられる。《タイムズ》は再発行され、もとの号は廃棄される。

この改変作業の対象は新聞にとどまらず、あらゆる種類の文献、文書を含んでいた。日ごとに分刻みに過去は現在の状況に合致する。こうして党の発表した予言は例外なく文書記録によって正しかったことが示される。

現在形で存在したことが一度もなかったにもかかわらず、いまや過去形で存在したことになっており、偽造行為が忘れられ、確かな証拠があるものとして存在した。

省内食堂で、調査局で働く友人の同志のサイムと一緒になる。彼は、ニュースピーク辞典第十一版の編集作業に従事する専門である。言葉の曖昧さやニュアンスを排除する、目的は思考の範囲を狭めるためで、最終的には<思考犯罪>を不可能にする。利口過ぎるサイムは蒸発させられるだろうとウィンストンは考える。

言語が完璧になったときが<革命>の完成であり、

「ニュースピークは<イングソック>であり、<イングソック>がニュースピーク」

となる。

思考風土全体が変わる、正統とは思考することを意味せず、意味するところは思考する必要がないこと。正統とは意識のないことになる。

人間性の希望は、プロールたちの中だけにある。

オセアニアの階層は、<党中枢><党外郭><プロ―ル>の三つに区分される。<プロ―ル>は人口の八十五パーセントを占め、ウィンストンはこの無視された大衆の中にこそ、党を打倒するだけの力が生み出されると信じている。

しかし彼らは明確な強い意識を持つまで反逆はしない。

生まれ落ちると極貧の環境で育ち、十二歳で働きに出る。美しさと性的欲求に彩られた束の間の開花期を経て、二十歳で結婚、三十歳で中年に達し、大多数は六十歳で死ぬ。

きつい肉体労働、家庭と子供の世話、隣人とのつまらぬいざこざ、映画、サッカー、ビール、そして何よりもギャンブル。それが彼らの心を占めるすべてである。

彼らが持つものは素朴な愛国心だけ。プロールの大部分はテレスクリーンさえ家に備えていない。彼らは脅威とはなり得ないのだ。<プロール>と動物は、自由なのだ。

ウィンストンはプロールのいる貧民街に行き、日記帳を買った古道具屋に向かった。

そこは消え去った資本主義との現存する最後のリンクだと思った。

古道具屋の主人は六十歳くらいで、ウィンストンが日記を購入したことを覚えていた。

主人は百年物のサンゴの文鎮をみせる、ウィンストンはこれを四ドルで買った。さらに主人から二階に案内される。そこは妻と死ぬまで暮らしていた部屋だという。その部屋はウィンストンに、ある種の哀愁の念を呼び起こさせた。そこに「テレスクリーンはなかった!」。

外に出るとジュリアと出会った。彼女はきっと自分をスパイしていると思った。部屋に戻った時は二十二時を過ぎていた。彼らが襲ってくるのは決まって夜だ。ウィンストンは、捕まる前に自殺を考えた。

翌日を迎え、昼休みにはまだ間のある時間だった。廊下をジュリアが彼の方に近づいてくる。女が倒れ込んだので助け起こした時に、彼女は紙切れをウィンストンの手に滑り込ませた。そこにこう書いてあった。

あなたが好きです。

ウィンストンは省内食堂で彼女と話す機会を探し、一週間後、話すことが出来た。十七時にヴィクトリー広場の記念碑の傍で会う約束をする。人混みのなか彼女は別れ際にウィンストンの手を握った。

五月二日、ウィンストンは次の待ち合わせに早く着く。田舎が安心だとは言えない。テレスクリーンは無いがマイクが隠してある、声が拾われ身元が割れる危険性はある。駅ではパトロール隊が巡回する。

釣鐘草の茂る野路で花を集め進んでいると、背後から彼女が現れた。そして二人は黙って歩き続けた。

「三十九歳になる。別居している妻がいる。静脈瘤を抱えている。入れ歯が五本」

ウィンストンは自己紹介をする。次の瞬間、彼女は彼に抱かれ首に両腕をまわす。「いとしい人」「大事な人」「最愛の人」と呼ぶのだった。

ジュリアはウィンストンに、自分の最初の印象を聞く。ウィンストンは<思想警察>と繋がっていると思い、嫌だったと正直に伝える。ジュリアは<スパイ団>で班長をやり、<反セックス同盟>のボランティア活動を積極的にやり、彼らの目をかわしてきたという。

彼女は党員が使わない口汚い下卑た言葉で党や<党中枢>のことを語った。それがウィンストンには自然で健康的だと感じられた。

服を脱ぎ棄て裸身が陽光に白く輝く。ジュリアはこうしたことを党員と何十回、何百回やったという。党中枢でさえもチャンスがあればやりたがる連中はたくさんいる。見せかけほど聖人君主じゃない。

ジュリアは<青年団>の支部幹部を経て<反セックス青年同盟>に加わり、立派な人間として折紙つきだった。彼女は党を憎むが、自身の生活に直接触れない限り、党の教義には何の関心も持たない。

ただセックスをすると、その後は幸せな気分になって、全てがどうでもよくなる。党はそうした気分にさせたくはない。純潔主義と政治正統には直接の密接な関係がある。

恐怖や憎悪や常軌を逸した妄信を適度な状態に保つためには、強力な本能をある程度封じ込め、推進力として利用することが大切と考える。

親の本能も同様で、親は昔ながらの愛し方で子供を愛することが奨励され、一方、子供たちは組織的に親に反抗するように仕向けられ、親をスパイして逸脱行為を報告するように教えこまれる。家族は事実上の<思考警察>の延長となる。

ウィンストンは古道具屋のチャリントンの二階の部屋を借りようと思いつく。ジュリアに話すと諸手を挙げて賛成した。

ジュリアは道具袋を抱えてやって来た。袋の中には、本物の砂糖、白いパン、ジャム、ミルク、そして本物のコーヒーがあった。さらに彼女は化粧をして香水を放っていた。

二人は眠り込んだ。外から聞こえてくる平和な響きに耳を傾ける。それが当たり前のことだと思える時代が必ずやあったに違いないと思った。二人にとってその部屋はひとつの世界だった。

今の状態は永遠に続くわけはなく、二人は迫り来る死を分かっていた。しかしそこは聖域だった。ウィンストンは自分とオブライアンの間には不思議な親密感が存在するとジュリアに話す。ジュリアも大部分の人間が密かに党を憎んでいて、身の安全が保証されれば規則を破るものと考えていた。

しかし彼女は「ブラザー同盟」の存在は信じない。ゴールドウィンでさえ、党が自分たちの目的のために作りだしたものと考えていた。

オセアニアとユーラシアの戦争も人々を怯えさせるための嘘話だという。ジュリアはオセアニアとイースタシアの四年前の交戦状態、ユーラシアとの友好関係もそもそもでっち上げだと信じていた。