党中枢のオブライエンは、二重思考のできる高級官僚。

やっとその時が来た。「あなたとは一度、お話したいとずっと思っていたのです」とオブライアンは言った。

オブライアンはウィンストンの《タイムズ》に載ったニュースピーク関連の記事を読み、書きぶりに気品を感じ、サイムとも話したという。

サイムの姿は消えていた。仕事場にも現れず存在しなくなった。サイムは死んでいるだけではなく<非在人間>となっている。オブライアンの言葉は、ひとつの合図、暗号として発せられたに違いない。

オブラインはニュースピークの第十版の見本刷りをウィンストンに渡すべく自分の住所をメモ書きにして渡す。ウィンストンは陰謀組織に辿り着いたと思った。

ウィンストンは夢に現れた話をジュリアにする。幼い頃の母と妹と三人の暮らしの時代。父親は既に蒸発。貧しかったが母親には気高さがあり愛情があった。昔はまだ人間らしさが残っていた。しかし妹の分のチョコレートのひとかけらさえ、ウィンストンは奪い取って出て行った時に、ネズミを見た。

ある日、家に帰ったら母も妹もいなかった。大粛清の時期だった。死んだのか強制収容所に送られたのか分からなかった。ウィンストンにとってネズミは精神的苦痛を呼び起こす象徴の最たるものだった。

重要なのは個人と個人の関係であり、無力さを示す仕草、抱擁、涙、死にゆくものにかける言葉、それ自体が価値を持っていた。プロールたちは党や国や観念に忠誠を尽くしたりしない。プロールたちは人間性を保ってきた。内側まで無感覚になっていない。

ウィンストンは手遅れになる前に二人は別れた方がいいと考える。若いジュリアのためにその方が良いと思った。ジュリアはウィンストンと共に行動するという。たとえ捕まって自白させられ殺されることがあっても、二人の愛は消えない、心の中に入ることはできないという。

いくらテレスクリーンの監視が昼夜続いても、頭のなかを覗き込むことはできない。

愛情省の拷問、薬漬け、神経反応を記録する精密機械、不眠と隔離と質問攻めで事実は隠し仰せない。

しかし人間らしさを失わないならば、感情を変えさせることはできないと信じた。

ウィンストンとジュリアは二人でオブライエン邸にやって来た。やったぞ。ついにやってのけたのだ!

豊かで広々とした巨大な住宅、上等な食べ物と上等な煙草の匂い、信じられない速度のエレベーター、白いジャケットを着た召使いが二人を部屋に入れる。柔らかい絨毯、クリーム色の壁紙、白い羽目板、塵一つない清潔さ。そこにオブライエンはいた。

オブライエンはテレスクリーンのスイッチを切った。党中枢にはそれが許された。

ウィンストンは「党と闘う秘密組織の活動があり、オブライエンも加わっているのでは」と訊ね、「二人は思考犯であり姦通罪も犯している」と告白し身柄を委ねたいと話す。

オブライエンはワインを薦め、「我らが指導者―エマニュエル・ゴールドスタインに乾杯」とグラスを上げる。

ウィンストンは熱い思いにかられた。そしてオブライエンはウィンストンに質問する。

「命を投げ出す覚悟は?」「殺人を犯す覚悟は?」「無辜の民に死をもたらす破壊活動を実行する覚悟は?」「祖国を外国に売る覚悟は?」「搾取、捏造、脅迫を厭わず、子供たちの心を堕落させ、習慣性の麻薬をばら撒き、売春を奨励し、性病を蔓延させるーつまり党の士気を弱め、党を弱体化させることは何でも行なう―その覚悟は?」「自分のアイデンティティを失い、残りの人生をウェイターや港湾労働者として過ごす覚悟は?」「われわれが命じた時に自殺する覚悟は?」と矢継ぎ早に聞いてくる。

すべてを「あります!」と答えたウィンストンだったが、最後に二人に「お互い別れてしまい二度と会えなくても構わないか?」と問われ、ジュリアは割り込み「ないわ!」と答えた。

オブライエンは「ブラザー同盟」は地下組織ではなく、互いを確認する手立てはない。ゴールドスタイン自身でさえメンバーのリストを持っていないと言う。

また<ブラザー同盟>は破壊することのできない思想集団なので、一掃することはできない。メンバーにとっては「思想以外に、自分の支えになるものは何もない」と言う。

ウィンストンはミスター・チャリントンの店の二階の部屋のことを説明した。そしてゴールドスタインの本を受取る段取りもできた。

ゴールドスタインが執筆した、寡頭制集産主義の理論と実践の書。

ウィンストンは書を読み始めた。

寡頭制集産主義の理論と実践 エマニュエル・ゴールドスタイン

第1章 無知は力なり

上層の目的は、現状を維持する事である。中間層の目的は、上層と入れ替わる事。

下層の目的はーもし彼らが目的を持っているとすればーあらゆる差別を撤廃し、万人が平等である社会を創り出すことである。

上層は自由と正義の為に闘う振りをして、下層を味方につけた中間層によって打倒される。中間層は、目的を達成するや否や、下層を元の隷従状態に戻し、自らは上層に転じる。

ほどなく新しい中間層が上層か下層、あるいは両方から分離して、いま一度闘争が繰り返される。

下層のグループだけは目的達成で成功したことはない。階層によって成立する社会の必要性は、王侯貴族、聖職者、法律家、そして彼らに寄生する者達がこの教義を説いた。

階層化の不平等は、死後の想像上の世界で埋め合わされる約束で、穏便化されるのが一般的だった。

中間層は権力を求めて戦う以上、自由、正義、友愛といった言葉を利用するのが常であった。

しかし一九〇〇年あたりからの社会主義の変種は、自由と平等の確立という目的を放棄して、中ごろからの新しい運動、即ちオセアニアのイングソック、ユーラシアのネオ・ボルシェヴィズム、イースタンで俗に「死の崇拝」と呼ばれる教義には、非自由と不自由を永続させるという狙いがあった。

全体主義の体制を下敷きに新しく台頭した貴族階級は、官僚、科学者、技術者、労働組合のオルグ、宣伝のエキスパート、社会学者、教師、ジャーナリスト、職業政治家が大部分を占めていた。

これらの人々はもともと中流階級に属する給与生活者か、労働階級の上層を占めていた人々で、産業の独占化と中央集権的な政治体制から結合させられた。

彼らはそれほど強欲ではなく贅沢に魅力を感じていないが、純然たる権力を強く欲し、自分達の行動に自覚が強く、反対勢力を叩きつぶすという熱意が強力だった。

印刷技術の発達、映画やラジオ、テレビの開発で警戒を要する市民は全員、一日二十四時間、警察の監視下に置くことができたし、政府による公式な宣伝だけを聞かせることもできた。あらゆる事柄について意見を完全に画一化する可能性が生まれた。

第3章 戦争は平和なり

世界は三つの超大国に分裂する。

ユーラシア、オセアニア、イースタシア。三つの超大国は敵味方の組み合わせを様々に変え、永遠の戦争状態にあり、ここ二十五年間そうした状態にあった。

現代における戦争の性質は変わった。第一に、決定的な勝敗をつけることは不可能、次に物質的な意味において争いの原因はない。自己充足的な経済が確立し、市場の奪い合いはなく、資源を得るための競争も死活問題ではなくなった。三つの超大国は自国内で調達可能である。

明白な経済的な目的があるとすれば、労働力をめぐる争い。三国の国境間にいずれの所有地ともならないタンジール、ブラザヴィル、ダーウィン、香港を四隅に据えた四方形の地域があり、地球上の人口の約五分の一に相当する人口密集地域と北方の氷雪地帯の所有権である。何と言っても安価な労働力が魅力だった。

世界には三種類の人々が存在する、上層、中間層、下層である。

上位層の人々を窮乏の瀬戸際に留め置く。わずかな特権も一層の重要性を帯び、集団と別の集団との区別が明確になる。党中枢のメンバーですら簡素な生活を営む。

党中枢は党外郭のメンバーとは異なる世界に属している。そして党外郭のメンバーは、「プロール」と呼ぶところの最下層民との比較関係において、特権を与えられる。党外郭は、少数の特権階級に全権を委ねる。大切なのは大衆の士気ではなく、党の士気である。

党員が有能で勤勉、限られた知性を働かせ、信じやすく、無知で狂信的で、恐怖、憎悪、追従、勝利の興奮が支配的な感情でなければならない。つまり戦争状態に適した精神構造を持つことが必要である。

党中枢メンバーは戦争全体が虚偽であって、実際には戦争は起こっていなかったり、宣戦布告とは違った目的で戦争が遂行された場合に、全世界の領袖たるオセアニアが勝利を収めることに疑念を感じてはいけない。

三つの超大国における生活状況は、ほぼ同じという事実である。

いずれの国もピラミッド構造からなり、神格化されたリーダー崇拝、経済は戦争のために存在し争いを続けながら支え合っている。真の恒久平和とは、永遠の戦争状態ということになるだろう。

これこそが、戦争は平和なりという党のスローガンである。

自由を求めるウィンストンとジュリア、その精神が破壊されるまで。

目覚めた時は二十時三十分だった。下の庭からいつもの声量豊かな女の歌声が聞こえた。

希望があるとすれば、それはプロールのなかにある!これこそがゴールドスタインの最終的なメッセージに違いないと分かった。未来はプロールたちの手にある。

「ぼくたちはもう死んでいる」ウィンストンは言った。

「わたしたちはもう死んでいる」ジュリアは忠実に繰り返した。

「君たちはもう死んでいる」背後から鉄の声が響いた。

版画の裏側からテレスクリーンが姿を現した。部屋には黒の制服に身を包んだ屈強な男たちで溢れた。ジュリアが連れていかれた。ミスター・チャリントンが部屋に入ってきた。

天井が高く窓のない監房で、壁は光り輝く白いタイル貼りになっていた。

パーソンズも<思考犯罪>で捕まえられていた。彼は寝言で「ビッグ・ブラザーをやっつけろ」と言ったのを、七歳の娘に密告されたという。

オブライエンがやって来た。棍棒を持った看守はウィンストンの肘を打ち、彼は崩れ落ちるように脚を屈した。オブライエンが傍らに立ち、彼をじっと見ている。反対側に立つ白衣の男は手に皮下注射器を持っていた。

拷問は生半可なものではなかった。拳骨だったり、棍棒だったり、剛鉄製の杖だったりした。肋骨に、下腹部に、肘に、向う脛に、鼠径部に、睾丸に、尾骶骨に、そして情け容赦のない尋問が続いた。

彼は命ぜられるままに何でも言う口、何でも署名する手になった。彼らが白状させたがっていることを察知して、新たな拷問の前に素早く自白してしまう事だった。

「一〇一号室だ」と将校が言った。オブライエンは「言ったはずだ、もし再会するとしたら、それはここになると」と言った。

ウィンストンが「記憶は意識的な作用ではなく、自分の意志ではどうしようもない」と言うと、オブライアンは「君がコントロールしていないのだよ。正気であるために支払うべき服従という行為を、君は断固拒否している。君は精神異常者、たった一人の少数派となる道を選んだのだ。君は現実とは客体として外部にある何か、自律的に存在するものだと信じている。さらにまた、現実の本質は誰の目にも明らかだと信じている。」

いいかね、ウィンストン。現実は外部に存在しているのではない。現実は人間の精神の中だけに存在していて、それ以外の場所にはない。現実は党の精神に存在する。

党の精神は国民全体の総意であり、不滅である。

ウィンストンは愛情省にいた。「何故ここにいるか?」をオブライエンは告げる。それは治療をするためで、正気を取り戻すためだという。

オブライエンは言葉を続ける。中世には異端審問が行われたが失敗だった。異端を撲滅しようと始められたが他の何千人もの人間が蜂起した。なぜなら懺悔なしに公開処刑したからだ。自分の信念を捨てないという理由で死んでゆき、栄光は犠牲者のものとなった。不名誉は審問者が被ることになった。

二十世紀になって、全体主義が登場した。ナチス・ドイツにロシア共産党だ。かれらは尊厳を打ち砕き、拷問を加え、仲間から隔離することで屈服させた。犠牲者は卑劣漢になり、自分を悪しざまに言い、仲間を告発して責任を転嫁し、哀れっぽく慈悲を乞うた。

しかしそれもまた同じようなことだと考える。

我々は内なる心を占領する。人間性を作り直す。見せかけでなく衷心から、全身全霊で仲間になるように仕向けるのだ。

いったん堕落した人間は容赦されない。普通の人間としての感情を二度と持てなくなる。

心の中のすべてが死んでしまう。愛も友情も生きる喜びも笑いも興味も勇気も誠実もなくなり、うつろな人間になる。

オブライエンは左手の指を出して見せた。親指は隠してある。「指は五本だ。五本の指が見えるかね?」

「はい」ウィンストンには、ほんの一瞬、そう見えた。以前、四本と信じ続けていたウィンストンの自由はそこにはもうなかった。最後に、ウィンストンがオブライエンに質問する。

「ジュリアにはどんな処置を?」

オブライエンは微笑んだ。「彼女は君を裏切ったよ、即座に。もし会っても彼女とは分からないだろう。反抗心、欺瞞性、愚かしさ、淫乱ぶりーすべて焼き払われて、彼女の中から消えた。完璧な改心だ。」

「<ビッグ・ブラザー>は存在するのですか?」

「もちろん存在する。<ビッグ・ブラザー>は党の化身なのだ!」

尋問が終わったらしい、ウィンストンの腕に注射針が刺さった。またたく間に彼は深い眠りに落ちた。

「君の人格の再統合には三つの段階が必要となる」学習、理解、受容で、第二段階に入る。

あの本、ゴールドスタインの本は、オブライエンも共同執筆者の一人だった。現状の記述は真実だが、提示されている展望はナンセンスだという。

密かな知識の蓄積―啓蒙の漸進的普及―究極として生じるプロレタリアートの叛乱―党の打倒とあるが、プロレタリアートは絶対に反乱を起こしたりはしない。

ウィンストンは党が権力に執着する理由を問われ、オブライエンならこう答えると考えた。

「党が権力を追求するのは、大多数の利益のためで、人間は意志薄弱で臆病な生物であって、自由に耐えることも真実に向き合うこともできないから強い他者によって支配され、組織的に瞞着されなければならない」

しかし、オブライエンの言うことは違った。

党が権力を求めるのは、ひたすらに権力のために他ならない。富や贅沢や長寿ではなく純粋に権力が関心の焦点なのだ。

ナチス・ドイツとロシア共産党は極めて近かったが、自分たちの動機を認めるだけの勇気を持ち得なかった。彼らはこの先には人間が自由で平等に暮らせる楽園が待っていると。われわれはそんな真似はしない。権力は手段ではなく、目的なのだ。

誰も革命を保証するために独裁制を敷いたりはしない。

独裁制を打ち立てるために、革命を起こすのだ。昔の文明は愛と正義を基礎にしていると主張した。われわれの文明の基礎は憎悪にある。

われわれの世界には恐怖、怒り、勝利感、自己卑下以外の感情は成立しなくなる。われわれは、親子間、個人間、男女間の絆を断ち切ってきた。今では誰も妻や子や友人を信用できなくなっている。

ウィンストンは「人間性があなた方を打ち破る」と言うが、オブライエンは「われわれが人間性をつくっているのだ」と言う。

ウィンストンは、神ではなく『人間』の精神を信じているという。

一〇一号室は地下深くにあった。そこに金網でできた卵型の籠で、フェンシングのマスクのようなものが置かれた。内部が縦に仕切られた二つに分かれており、それぞれにネズミが入っていた。ネズミはウィンストンにとって残酷な記憶の精神的苦痛を呼び起こす最たるものだった。

彼は突然、「ジュリアにしてくれ」と叫んだ。

こうしてウィンストンとジュリアとの絆は完全に消された。

<栗の木>カフェに、ウィンストンはいた。窓の向こうに肖像画が見える。

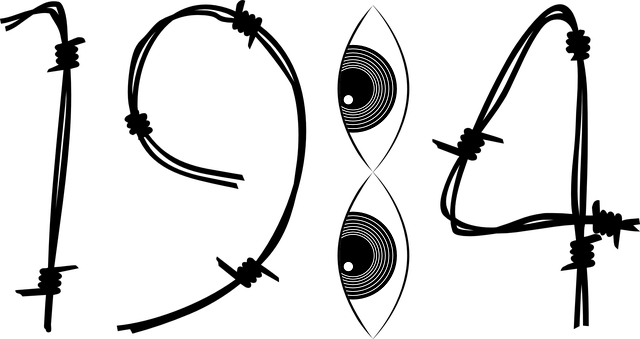

“ビッグ・ブラザーがあなたを見ている” (BIG BROTHER IS WATCHING YOU)

彼はひとつの問題に考えを集中することが出来なくなっていた。彼はテーブルに書く。2+2=5 何かが胸の中で葬られる。燃え尽き何も感じられなくなる。ウィンストンがあれほど希求した2+2=4といえる自由は、壊されていた。

寒い三月のある日の公園でウィンストンは、ジュリアに一度、会っていた。話さえした。もう何の危険もなかった。彼女の眼差しは軽蔑と嫌悪に満ちあふれていた。

「あなたを裏切った」彼女は露骨な言い方をした。「ぼくも君を裏切った」彼は言った。

「自分のことしか考えていない」お互い同じことをして、もう二度と以前と同じ気持ちを持つことは、お互いにできなかった。

ずっと待ちわびていた弾丸が頭を貫こうとしている。彼は壁面の巨大な顔をじっと見上げた。ああ、なんと悲惨で不必要な誤解をしていたことか!

頑固な身勝手さのせいで、情愛あふれる胸から遠く離れたことか。

万事これでいいのだ。闘いは終わった。彼は自分に対して勝利を収めたのだ。

彼は今、<ビッグ・ブラザー>を愛していた。